주자가례도 술 한 잔·과일 한 쟁반이면 충분, 과도한 차림은 ‘참람’

전통과 현실을 잇는 ‘간소한 차례상’, 가족 합의로 실천 가능

|

| ▲ 5가지 음식만 올리는 경북 안동 퇴계 이황 종가 설 차례상. (제공=한국국학진흥원) |

“기본 음식은 송편, 나물, 구이(적), 김치, 과일, 술 등 6가지이며, 여기에 육류, 생선, 떡을 추가할 수 있고, 상차림은 가족이 서로 합의해 결정할 수 있습니다. 만들기 수고로운 전은 차례상에 올리지 않아도 되고, 음식 가짓수도 최대 9개면 충분합니다.”

성균관 의례정립위원회가 2022년에 내놓은 차례상 표준안은 현대 가정에서 큰 공감을 얻었습니다. 명절마다 반복되는 ‘명절증후군’ 논란과 성차별 문제를 고려해 마련된 지침이지만, 사실상 우리 전통의 본래 정신과도 맞닿아 있습니다.

그렇다면 조상들은 언제부터 차례상을 이렇게 차렸을까요?

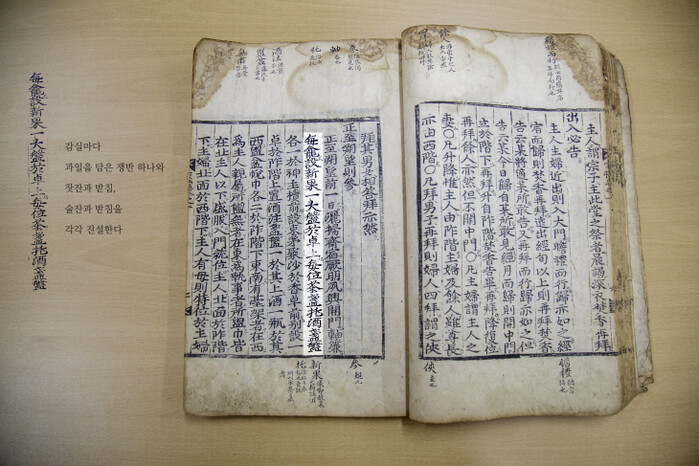

송나라 주희의 <주자가례>가 조선에 도입되면서 사대부 가문을 중심으로 확산되었습니다. 그런데 <주자가례> 어디에도 화려한 상차림을 요구한 내용은 없습니다.

술 한 잔, 차 한 잔, 과일 한 접시로도 충분하다고 했고, 과도한 차림은 ‘참람(僭濫)’이라 경계했습니다. 즉, 차례상은 애초부터 간소함이 원칙이었던 것입니다.

|

| ▲ 가례(저자 주자) 해당 인용부분 표시 (제공=한국국학진흥원) |

조선 초기, 성리학이 통치 이념이 되면서 <주자가례>가 제도화됐습니다. 그러나 세월이 흐르며 남성 중심·장자 승계 관습이 얹혔고, 전쟁을 거친 뒤 가문 중심 제례 문화가 굳어졌습니다. 문헌에 기록된 밥·국·적·전·나물·과일의 배열도 결국 형식일 뿐이었습니다.

오늘날 가정에서 차례상을 간소화하는 것은 전통을 거스르는 일이 아니라, 오히려 전통을 이어가는 길입니다.

조상을 기리는 제사, 그 본질은?

제사는 본래 조상과 신령에게 제물을 바치며 삶의 평안을 기원하던 의식입니다. 고려·조선 전기까지는 아들·딸 구분 없이 재산을 나누고 제사를 이어갔지만, 중기 이후에는 소중화 의식이 강해지며 장남 중심의 제례 문화가 굳어졌습니다.

5대조 이상은 따로 묘사를 지내거나 불천위로 남기는 예외만 있을 뿐, 4대 봉사가 기본이었습니다.

|

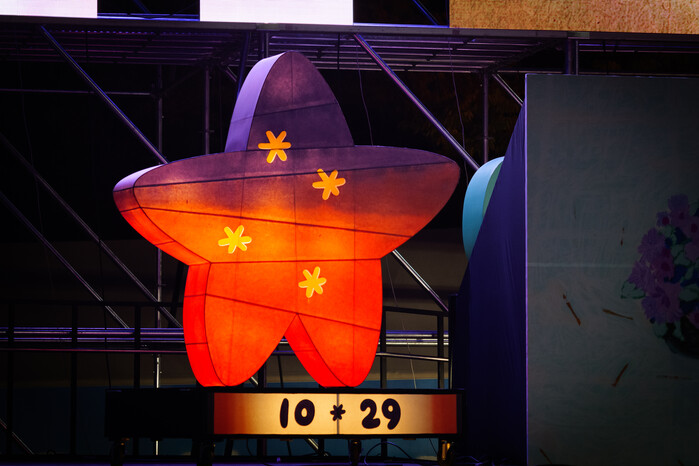

| ▲ [현대그린푸드 제공. 재판매 및 DB 금지] (제공=연합뉴스) |

이제는 실용적 차례상으로

인류학자 타일러는 “죽음 뒤에도 영혼은 불멸한다”는 믿음에서 제의가 비롯됐다고 했습니다. 다른 학자들은 사별의 아쉬움과 죽은 자에 대한 두려움에서 조상 숭배가 나왔다고 설명합니다.

그러나 오늘 우리의 과제는 엄격한 예법을 흉내 내는 것이 아닙니다. 성균관의 표준안을 참고해 소박하고 실용적인 차례상을 차리는 것. 그것이 조상을 기리고 가족이 함께 화합하는 본래의 정신을 잇는 길입니다.

결국 차례상의 핵심은 음식의 가짓수가 아니라, 마음과 정성입니다. 그리고 그것이야말로 전통이 말하는 예법이기도 합니다.

[저작권자ⓒ 시사타파NEWS. 무단전재-재배포 금지]

![광주는 뜨거웠다...이재명, 집중유세 및 5.18 민주화 항쟁 45주년 전야제 [현장스케치]](/news/data/20250521/p1065586026697335_578_h2.jpeg)

![대통령이 어지럽힌 나라, 고통은 국민이 뒷수습은 민주당이...분노한 100만 시민 "尹 파면하라" [현장스케치]](/news/data/20250316/p1065611563950515_919_h2.jpeg)