알트만·머스크 “AI 부,모두에게 돌아가야”...미국선 기본소득 실험 진행

한국, 농어촌 ‘지역형 기본소득’ 시범 추진...AI 시대 새 복지 모델 주목

|

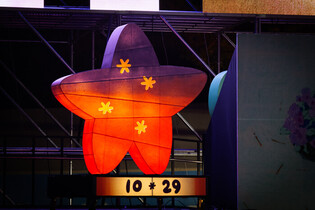

| ▲ 이재명 대통령이 1일 서울 용산 대통령실 청사에서 샘 알트만 오픈AI 대표를 접견하고 있다. 2025.10.01 (사진=대통령실통신사진기자단) |

인공지능(AI)의 급속한 발전이 ‘기본소득(UBI·Universal Basic Income)’이라는 오래된 개념을 다시 소환하고 있다.

흥미로운 점은 이 논의의 중심에 정치인보다 빅테크 CEO들이 서 있다는 사실이다. 일론 머스크, 샘 알트만, 마크 저커버그 등은 기술이 일자리를 재편하고 노동의 의미를 바꾸는 현실을 누구보다 잘 알고 있다.

그들이 입을 모아 ‘기본소득’을 말하는 이유는 기술 진보가 만들어낼 불평등과 사회 불안을 완충할 ‘안전판’이 필요하다는 데 있다.

머스크는 올해 5월 한 포럼에서 “AI가 인간의 대부분의 일자리를 대체할 것”이라며, 모든 사람이 일정 수준의 풍요를 누릴 수 있는 ‘유니버설 하이 인컴(Universal High Income)’ 시대를 예견했다.

그가 말한 ‘보편적 고소득’은 단순한 생계 보장을 넘어, AI 자동화로 창출된 부를 사회 전체가 공유해야 한다는 구상이다. AI가 만들어내는 생산성이 소수 기업의 주머니에만 쌓이지 않고 다수에게 ‘사회적 배당’ 형태로 환원돼야 한다는 것이다.

오픈AI의 샘 알트만 역시 오랫동안 같은 문제의식을 품어왔다. 그는 “AI의 부가 극소수에게 집중되면 사회는 폭발적으로 분열될 것”이라고 경고하며, 기본소득·국가기금·새로운 화폐 실험을 제안했다.

특히 알트만은 현금 지급형 기본소득(UBI)에서 ‘지분(ownership)’, ‘토큰(tokens)’, ‘기본 자산(basic wealth)’ 등으로 공유하는 새로운 형태의 분배를 구상하고 있다.

알트만은 실제로 미국의 기본소득 대조군 실험을 후원했다. 2020년부터 2023년까지 3년간 일리노이주와 텍사스주에서 3,000명을 대상으로 진행된 실험에서, 1,000명에게는 월 1,000달러(약 130만 원), 대조군 2,000명에게는 월 50달러(약 6만 원)를 지급했다. 결과는 흥미로웠다.

사람들은 돈을 흥청망청 쓰기보다 식비, 주거비, 교통비 등 기본 생활비용에 썼고, 저축 잔고도 평균 25% 증가했다. 시간의 여유가 생기자 ‘의미 있는 일’을 찾으려는 태도도 늘었다.

이 실험은 기본소득이 즉각적인 ‘생활 안정성’과 ‘선택의 여유’를 제공하지만, 이것만으로는 AI 시대의 구조적 불평등을 완전히 해소할 수 없다는 점도 함께 보여줬다. 그래서 알트만은 ‘월드코인(Worldcoin)’—현재의 ‘월드 네트워크(World Network)’—프로젝트를 통해 ‘인간임을 증명(proof of humanity)’하는 디지털 신분 인증 체계를 구축하고, 이를 바탕으로 토큰 형태의 사회적 배당을 실험하고 있다.

물론 회의론도 존재한다. “모든 사람에게 세금을 나눠주는 것은 비효율적이다”, “실질적 도움이 안 되는 소액 배당에 불과하다”는 지적이다. 하지만 AI가 노동의 대체 속도를 높이는 지금, ‘일자리를 통한 복지’만으로 사회를 유지할 수 있을까 하는 질문이 다시 제기되고 있다.

한국의 논의도 흥미롭다. 이재명 대통령은 성남시장 시절 ‘청년 배당’으로 기본소득 실험을 시작했고, 지금은 경기도와 여러 지방정부로 확산됐다. 지난 10월 20일에는 인구소멸 위험 지역을 대상으로 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업 7곳을 선정했다. 1인당 매월 15만 원을 지역사랑화폐로 지급하는 방식이다.

금액의 많고 적음을 떠나, 이 정책의 목표는 명확하다. 인구 감소로 소멸 위험이 큰 농어촌에 남아 ‘지역 지킴이’ 역할을 하는 주민들에게 공익적 행위의 가치를 인정하고, 소비지출을 통해 지역경제를 순환시키는 ‘마중물’을 제공하는 것이다.

내년부터 2년간 진행될 이 시범사업은, 미국 빅테크 CEO들이 주장하는 글로벌 차원의 기본소득 실험과는 성격이 다르지만, 결국 같은 질문에 닿아 있다. “기술로 벌어들인 부는 누구의 몫인가.”

AI 시대, ‘기본소득’은 단순한 복지정책이 아니라 사회의 지속 가능성을 시험하는 리트머스가 되고 있다.

[저작권자ⓒ 시사타파NEWS. 무단전재-재배포 금지]

![광주는 뜨거웠다...이재명, 집중유세 및 5.18 민주화 항쟁 45주년 전야제 [현장스케치]](/news/data/20250521/p1065586026697335_578_h2.jpeg)

![대통령이 어지럽힌 나라, 고통은 국민이 뒷수습은 민주당이...분노한 100만 시민 "尹 파면하라" [현장스케치]](/news/data/20250316/p1065611563950515_919_h2.jpeg)